当南京城的硝烟在影像中再度弥漫,《南京照相馆》用一组藏在胶片里的记忆,让观众重新凝视那段民族伤痛的过往。这部取材于真实历史的影片,以独特的视角讲述了普通人在绝境中的挣扎与觉醒,它或许不似商业大片那般酣畅,却以克制而有力的笔触,完成了一次对历史真相的郑重守护。

故事的起点是 1937 年沦陷的南京城。逃难的邮差苏柳昌、照相馆老板金氏一家、电影演员毓秀,这些原本毫无交集的普通人,因一场意外躲进吉祥照相馆。为换取生存的通行证,他们被迫为日军摄影师冲洗照片,却在显影液中窥见了屠城的真相 —— 那些被定格的画面,是同胞的鲜血与哀嚎,是侵略者的残暴与罪恶。从最初的苟活求生,到后来的冒死留存,一群平凡人在黑暗中做出了最勇敢的选择,而他们的故事,正是历史洪流中无数无名者的缩影。

影片对群像的刻画尤为动人。没有天生的英雄,只有被逼到绝境的普通人:金老板为保护家人,在暗格里藏起最低限度的生存物资,用粪水伪装茅厕骗过日军;怀揣电影梦的毓秀,在屈辱中忍辱负重,却悄悄救下反抗的士兵;就连为日军当翻译的王广海,也在一次次目睹暴行后,卸下了麻木的伪装。他们的转变不是一蹴而就的呐喊,而是在血色画面的冲击下,良知与勇气的逐渐苏醒。这种从 “小我” 到 “大我” 的递进,让每个角色都真实得仿佛能从银幕中走出来。

日军摄影师伊藤秀夫的塑造,则跳出了脸谱化的反派套路。他出身优渥却被军国主义洗脑,表面说着 “我们是朋友”,实则用伪善掩盖嗜血的本质。从最初对暴行的 “克制”,到发现底片被掉包后暴露的真恶,这个角色如同一面镜子,照见了极端意识形态对人性的扭曲。这种充满层次感的刻画,比单纯的残酷渲染更具冲击力。

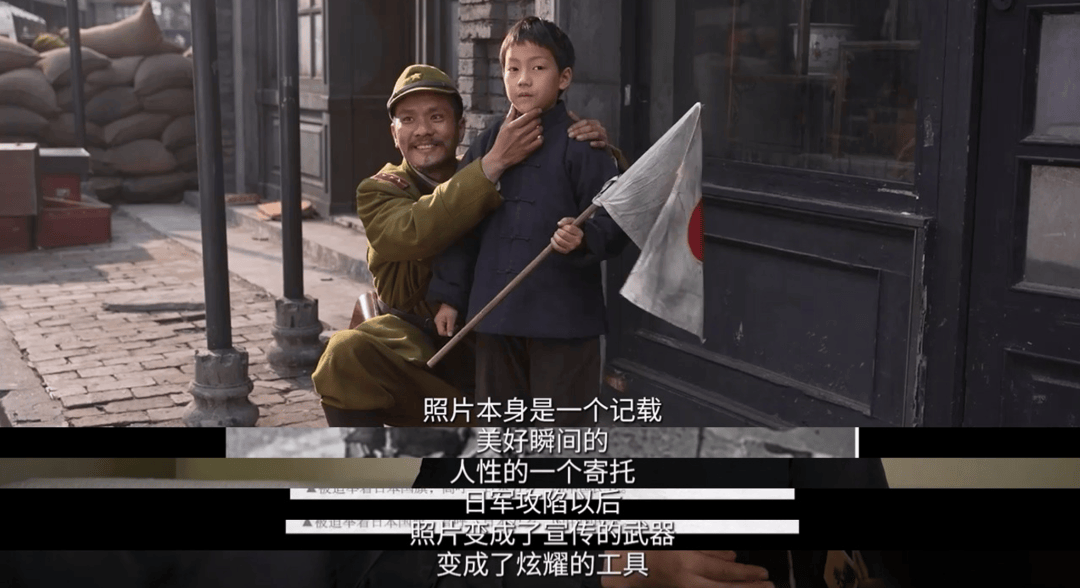

作为一部聚焦南京大屠杀的影片,《南京照相馆》在尺度与角度的平衡上展现了难得的克制。它没有用血腥画面堆砌感官刺激,而是通过显影液中的影像、角色的眼神与沉默,让观众在留白中感受历史的重量。”照片” 这一核心意象的运用尤为精妙:从日军宣扬 “国威” 的工具,到掩盖罪行的宣传道具,最终成为钉死战犯的铁证,胶片的黑白光影里,藏着真相与谎言的博弈,也藏着普通人对历史的坚守。

当片尾那些幸存的照片在银幕上缓缓展开,我们看到的不仅是一段苦难的过往,更是普通人在黑暗中点亮的微光。《南京照相馆》或许没有宏大的战争场面,却以最朴素的叙事告诉我们:历史从不是冰冷的数字,而是由无数个 “苏柳昌” 和 “金老板” 的选择书写而成。走进影院的每一位观众,都是在接过守护真相的接力棒 —— 这,正是这部影片最珍贵的价值。