提起巴以冲突,咱们脑子里多半是新闻里的炮火、倒塌的房子,还有满脸泪水的人。但今年拿了奥斯卡最佳纪录长片的《唯一的家园》,没走那种“卖惨”的路子,它就像个邻居拿着手机跟你唠家常,把约旦河西岸马萨费尔亚塔村的故事,讲得又扎心又有力量——这里有巴勒斯坦人守着祖宅不挪窝的倔,有妈妈们用身体挡推土机的勇,还有跨越仇恨的巴以友情,看完心里又酸又暖。

先说说这片土地有多“委屈”。马萨费尔亚塔不是什么新村子,二十个巴勒斯坦村落搁这儿好几百年了,1945年英国画的地图上都明明白白标着名儿。可自从以色列1967年占了约旦河西岸,这儿就没安生过:1980年被划成“军事训练区”,说白了就是要把村民赶走,把地给以色列定居者;巴勒斯坦人想盖个房子、打口井,98%的申请都被拒,可以色列人在这儿建房子就没人管。2022年更过分,以色列高院直接判了“允许大规模驱逐”,1800多人要离开住了一辈子的家,连联合国都说是“战争罪”,你说这理儿哪儿说去?

片子的导演之一巴塞尔,就是土生土长的村里人。他的童年记忆全是这些糟心事:五岁那年半夜,刺眼的灯照进家,第一次看见爸爸被当兵的抓走;七岁跟着妈妈在田里,眼睁睁瞅着爸爸被士兵按在地上。长大以后,他揣着手机、小摄像机,成了村里的“记录者”——房子被推土机推平,村民就捡砖头重新盖,盖好了又被推,就这么跟命运死磕;学校被拆了,孩子们背着书包在废墟上跑,还乐呵呵地指:“你看,山丘还在,鸡舍还在!” 那股子在苦里找甜的劲儿,看得人鼻子发酸。

片子里的妈妈们,更是让人忘不了。有个叫哈伦的妈妈,儿子因为跟抢发电机的士兵争执,被打残了下半身,她就陪着儿子住在漆黑的地穴里,喂饭、擦身,没一句抱怨。记者问她为啥不走,她就说:“这是我们的根啊,哪儿也不去。” 还有些妈妈,看见推土机过来,直接张开胳膊挡在前面,对着士兵喊:“这是我们的家!你们凭啥推?” 那些士兵被问得没话说,只能扭头走。这些妈妈没什么大道理,可她们的眼泪和倔强,比任何口号都有力量。

最让人意外的,是片子里那段巴以友情。巴塞尔是巴勒斯坦的社运人士,尤瓦尔是以色列的记者,按说俩人该是“对立面”。可尤瓦尔看不惯以色列主流媒体净说瞎话,特意跑到村里来,用文字记录真相,还在电视上跟人吵:“你们没见过他们的苦,凭啥说他们的房子是‘非法’的?” 巴塞尔帮他找村民采访,带他躲催泪瓦斯,俩人经常在傍晚找个地方抽烟聊天,尤瓦尔愁眉苦脸说“不知道啥时候能变好”,巴塞尔就拍他肩膀:“慢慢来,咱们都习惯失败了,从失败里接着走就行。” 一个能自由进出边境,一个出门要申请许可,日子差得远,可心里都揣着“想让世界变好”的念头,这份友情比啥都金贵。

这部片子没喊什么大口号,更像一本“生活日记”——有村民围着火炉聊天的笑声,有孩子们在田里追蝴蝶的闹声,也有巴塞尔家准备迎接爸爸出狱的热闹:妹妹们对着镜子梳头,妈妈在厨房煮着好吃的,那股子盼头,让人觉得日子再难,也有盼头。巴塞尔说:“我拍这些,不是要别人可怜我们,是想让大家知道,我们没放弃。” 他们把这些视频发在网上,传到巴以记者合办的《+972》杂志,就是想让更多人看见:在这片被仇恨笼罩的土地上,还有人在守着善良,守着希望。

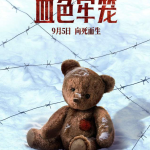

现在巴以那边还在打,加沙的新闻天天让人揪心,看久了容易麻木。可《唯一的家园》不一样,它没逼着你选边站,就是让你看见真实的人、真实的苦、真实的暖。就像巴塞尔和尤瓦尔,他们用友情证明:巴以之间不只有炮火,还能有平等相处的可能;那些在废墟里坚守的人,不是“麻烦”,是想守住自己根的普通人。

看完片子我总在想,要是更多人能看见这些画面,会不会对巴以冲突多一点理解?其实和平从来不是遥不可及的,它就藏在这些普通人的坚守里,藏在跨越仇恨的友情里。这大概就是这部奥斯卡片子的意义——它让我们知道,再难的日子,也有人在心里种着希望;再深的仇恨,也有人愿意伸出手,说“我们一起走”。