在抗战题材剧作不断寻求突破的当下,《归队》的出现犹如一股清流 —— 它摒弃了常见的 “官场叙事” 套路,没有刻意渲染权力博弈的复杂,而是将镜头聚焦于抗联战士最本真的生存状态与精神坚守,用干涩却滚烫的真实感,为观众还原了白山黑水间那段艰苦卓绝的抗争历史,堪称抗联题材剧的标杆之作。

不同于许多抗战剧热衷展现 “打鬼子” 的酣畅淋漓,《归队》开篇便直面 “被鬼子打” 的残酷现实:拐子河战役中,抗联小队在缺衣少食的绝境下奋力抵抗,最终还是难逃队伍被打散的命运。这种不回避失败、不美化困境的叙事,恰恰勾勒出当时抗联战士的真实处境 —— 他们不是无所不能的英雄,只是怀揣信念的普通人,在零下几十度的严寒、弹尽粮绝的窘迫中,用钢铁意志支撑着对胜利的渴望。就像杨靖宇将军在弹尽粮绝时仍坚守阵地,《归队》里的每一位战士,都在平凡的挣扎中闪耀着不凡的精神光芒,这种不加修饰的真实,远比刻意营造的热血更能打动人心。

央视顶级的制作水准,为这份 “真实” 提供了坚实支撑。剧组不惜在零下 30℃的吉林白山、辽宁等地实景拍摄,演员们在齐腰深的积雪中摸爬滚打,甚至纵身跃入冰河中完成涉水戏份。没有绿幕合成的虚假雪景,没有后期特效的敷衍加持,每一片飘落的雪花、每一寸结冰的土地,都是真实可触的严寒;每一次在雪地中踉跄的步伐、每一张冻得通红开裂的脸庞,都是演员们用身体践行的 “沉浸式演绎”。这种 “真刀实枪” 的拍摄,让白山黑水的壮美与残酷被完美定格:拐子河战役里,漫天飞雪与血色土地交织,枪声与厮杀声在空旷的雪原上回荡,瞬间将观众拉入那个战火纷飞的年代;密林采参的段落中,参天古木与厚厚的腐殖层透着原始的苍茫,参帮人手中的红绳、腰间的柴刀,都带着浓郁的地域气息;金矿场景里,昏暗的矿洞、斑驳的矿车、矿工们沾满煤尘的衣裳,无一不透着压抑的真实。

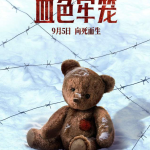

服化道的极致考究,更是让这份真实渗透到每一个细节里。抗联战士的棉衣,不是简单的 “破旧款”,而是带着长期磨损的毛边、反复缝补的补丁,单薄的面料仿佛能让人感受到刺骨的寒风;演员脸上的冻疮、手上的裂口,不是化妆笔轻描淡写的痕迹,而是带着红肿、结痂的真实质感,连牙齿的泛黄都贴合着当时缺乏清洁条件的生活状态。更难得的是,剧组对东北地域文化的还原近乎严苛:采参时 “喊山”“系红绳” 的传统流程,淘金工人使用的淘金盘、矿灯,土匪山寨里的火炕、东北大花布,集团部落中日军设置的岗楼、铁丝网,每一个细节都经过精心考证,没有凭空想象的 “戏说”,只有对历史与文化的敬畏。

《归队》的珍贵,在于它不把抗战故事当成 “娱乐素材”,而是以纪录片般的严谨态度,去还原历史的肌理,去刻画人性的温度。它让我们看到,抗联精神不是教科书上抽象的词汇,而是融入在战士们啃树皮、吞雪水的坚守里,藏在百姓们冒着生命危险为战士送粮的勇气里,刻在每一个不愿做亡国奴的中国人的骨血里。这样一部不糊弄观众、不迎合套路的作品,无疑为抗联题材剧树立了新的高度,也让那段不该被遗忘的历史,以更鲜活、更厚重的姿态,走进了观众的心里。